書き方ってこれで合ってる?自分のライティングに自信がない

クライアントからいつも修正が返ってくる。どうすれば文章がうまくなるのかな

自分自身のライティングに不安がある方も多いでしょう。はじめから上手に書ける人はいないため、焦らなくても大丈夫です!

記事を読めば、書き方のコツを知ってわかりやすい文章が書けるようになります。

本記事では、読みやすい文章のコツと記事の書き方を紹介します。すぐ実践できる文章が上達するおすすめツールも記載しているため、ぜひ参考にしてください。

未経験からWebライターになり、Kindleで電子書籍を出版したわたしが解説していきますね!

読みやすい文章を作るコツ6選

読みやすい文章を作るコツは、次の6つです。

- 結論を先に書く

- 一文の長さは60文字以内にする

- 文末表現を変える

- こそあど言葉を避ける

- 適度に箇条書きや表を使用する

- ひらがな7:漢字3の割合にする

大前提として、読者は記事をすべて読んではくれません。ユーザーの離脱率を減らすためには、読みやすさの工夫が大切です。

ジャンルによっては、読みやすい文章や好まれる表現が異なります。クライアントのレギュレーションを遵守しながら、読みやすい文章を作る6つのポイントを心がけましょう。

結論を先に書く

読みやすい文章のコツで最も大切なのは「結論を先に書く」です。

読者は、検索した答えを早く知りたいと思っています。

「結論がすぐわかれば離脱されるのでは?」と不安に感じるかもしれません。

結論を先延ばしにするほど「この記事知りたい内容が一つもない」と判断されて、別のサイトに情報を探しにいってしまいます。

KW「Webライター 初心者稼げる?」の場合を見ていきましょう。

1990年ごろ、SEOが注目されて読者に興味を引く文章が書けるWebライターという新しい職業が生まれました。現在でもWebライターは需要の高い職業です。Webライターは、初心者からでも挑戦すれば稼げます。

Webライターは、初心者でも稼ぐことは可能です。未経験の場合でも挑戦できる案件が多く、初心者から参入できる間口が広いからです。初心者から稼げるようになるための、始め方から案件獲得方法を紹介します。

ダメな例は、文章のはじまりから不必要な情報が目立ちます。先に答えが主張されていると、読者は結論に至る理由が知りたくなるため、次の内容も読んでくれます。

読み手が心地よく読めるように、結論は先に書きましょう。

一文の長さは60文字以内にする

読みやすくする方法は、一文を60文字以内にまとめることです。

一文が長くなると、読者が内容を理解しづらくなります。

Webライターは、初心者からでも挑戦しやすく、場所や時間に縛られない働き方ができるため、在宅ワークの副業を探している主婦の方にもピッタリな仕事です。

一文に複数の単語が使われていて「どの主語が」「どの述語」にかかっているかわからず混乱してしまいます。

Webライターは初心者からでも挑戦できます。場所や時間に縛られない働き方もWebライターの魅力です。在宅ワークの副業を探している主婦の方には、おすすめな仕事です。

一文は、言いたい内容をひとつに絞ると伝わりやすくなります。

句読点(、)に関しては、一文のなかで最低2つにしましょう。3つ以上の句読点がある場合は、一文が長くなっている可能性大です。

「文字数までカウントできない!執筆だけで精一杯!」という方は、句読点を目安に文の長さを調整してみてください。

文末表現を変える

文末表現を変えると、文章がグッと読みやすくなります。

同じ文末表現が続いている文は、単調で退屈に感じてしまいます。

Webライターは、インターネット上で文章を書く仕事です。場所や時間に縛られない働き方が魅力です。在宅の副業を探している方には、おすすめの職業です。

Webライターはインターネット上で文章を書く仕事です。場所や時間に縛られずに働けるという魅力があります。在宅の副業を探している方には、ピッタリな職業と言えるでしょう。

文末にバリエーションがあると、文章にリズムがついて読みやすくなります。

最低でも2回同じ文末が続いたあとは、別の表現にできないか検討してください。

文末表現一覧:です、ます、しょう、ください、ません、

文末表現は「です・ます調」と「だ・である調」どちらか一方に合わせて統一感を持たせましょう。

こそあど言葉を避ける

こそあど言葉を避ける手法も、読みやすい文章を作るポイントです。

こそあど言葉とは、物事や人・ものなどに対する指示語。例:この、どの、そのなど

読者は、記事を必ず読み飛ばします。

自分自身が調べている瞬間を思い出してみてください。記事を開いたあと、スクロールして気になる部分だけに手を止めて、必要な情報を受け取っているはずです。

ユーザーが気になる箇所で目を止めた際に、指示語がある文であれば、前後の文脈を読み解かなければなりません。

「この商品」はどれを言ってるのかな

と少しでも疑問を持たれてしまうと読みづらさの原因になります。

記事内のどの部分から読んでも理解できるように、こそあど言葉を避けて執筆しましょう。

適度に箇条書きや表を使用する

読みやすい文章のコツは、適度に箇条書きや表・図解などを入れる工夫です。

文字ばかりの記事では、ユーザーも読むハードルが高くなります。ページを開いたとしても、読むことに疲れてすぐ記事から離脱してしまうでしょう。

箇条書きや表・図解などをほどよく入れるコツは、以下のとおりです。

| 箇条書き | ・一文が60文字以上になったとき ・手順を伝えるとき |

| 表 | カテゴリー別に数字や特徴(情報)を伝えたいとき |

| 図解や画像 | ・H2のすぐ下の箇所・初めての人が文章を見ても理解できないとき(例:専門的な内容を説明するとき) |

箇条書きや図解は、視覚的に要点をつかめて理解しやすくなります。

適度に画像がある記事は、圧迫感がなく、一呼吸置きながら読めます。

ひらがな7:漢字3の割合にする

読みやすい文章を作るコツは、ひらがな7:漢字3のバランス構成です。

新聞や雑誌などの媒体でも、おおむねひらがな7:漢字3の割合で作成されています。

実際に、文章のバランスを見ていきましょう。

▼ひらがなが多い文

副業のさぎょうじかんは、あさかよるにまとめてとるようにしています。

▼漢字が多い文

副業作業時間は、朝又は夜に集中して確保しています。

▼自然な文

副業にあてる時間は、朝か夜にまとめて取るようにしています。

漢字とひらがなのどちらかに偏っている文は、「読みづらいな」と感じる方が多いはずです。ひらがなと漢字のバランスが適切でなければ、読者が内容を理解するのも難しくなります。

ひらがなと漢字の割合をチェックする方法は、文章が上達するおすすめツールで紹介しています!自分の文章のバランスを一度確認してみてください。

文章が上達するおすすめツール

文章がより上達するおすすめツールは、次の5つです。

- 推敲補助「すいこうくん」

- ひらく漢字+テキスト内漢字チェッカー

- Googleドキュメント

- 連想語類語辞典

- マインドマップ

わたしが記事を書く際に、使っている必須ツールです。ITツールを活用すると、多角的な目線で記事全体を見られるため、表現の修正点も発見できます。

文章力を育てていくために、積極的にITツールを活用していきましょう。

推敲補助「すいこうくん」

すいこうくんは、その名のとおり文章を推敲してくれる便利ツールです。

文章をコピー&ペーストすると、以下の項目に当てはまる一文をピックアップしてくれます。

推敲してもらうと、自分が好んでよく使用する言葉や苦手な表現方法に気づけます。

文章が上達する鍵は、第三者に見てもらうことです。周囲に見てもらえる人がいない方は、すいこうくんに文章の隙を見抜いてもらいましょう。

ひらく漢字+テキスト内漢字チェッカー

文章が上達するおすすめツールは「ひらく漢字+テキスト内漢字チェッカー」です。

「ひらく漢字+テキスト内漢字チェッカー」はテキストを入力すると、文章全体のひらがなと漢字の割合を表示してくれます。

読みやすいひらがな3:漢字7のバランス構成の見直しに役立ちます。

漢字チェッカーは別の媒体でもありますが、紹介するツールは開くべき漢字もピックアップしてくれるため、非常に優秀です。

ひらく漢字:漢字をひらがなにする

とじる漢字:ひらがなを漢字にする

執筆するジャンルによってひらく・とじるの漢字は異なります。注意してください。

ひらく漢字にするべき理由も記載されていて、ライティングスキルを学習できます。

ひらがなと漢字の割合が適切であれば、読者も読みづらさを感じにくくなります。ひらがなと漢字の関係性を意識して、ライティングスキルを上げていきましょう。

Googleドキュメント

文章の上達に欠かせないツールは、Googleドキュメントです。

Googleドキュメントは、Googleが無料で提供するオンラインの文章作成と編集が行えるサービス。Googleに登録している方であれば誰でも使えます!

スペルや文法の誤りを指摘してくれて、修正する候補案も同時に提示してくれます。指摘してくれない箇所もあるため、最終的には自分自身でチェックしましょう。

もう一つ便利な使い方があります。

「⌘+F」を押すと、目的の言葉のみを検索できる機能です。※Windowsの場合は「Ctrl+F」

すいこうくんや漢字チェッカーで引っかかった単語を入力すれば、調べたい文だけを簡単にピックアップすることが可能です。

たとえば、「こと」を多用している場合は、記事全体や一文にどれくらい繰り返しの表現があるかを確認できます。

効率的に修正が行えるため、文章のブラッシュアップに役立ちます。

連想語類語辞典

連想語類語辞典も、文章を上達させるおすすめのツールです。似ている意味の単語を何十個も抜粋してくれるサービスです。

一文に同じ単語を使用する場合は、以下のデメリットがあります。

豊かな文章力を磨いていくには、さまざまな表現に触れて、言葉のレパートリーを増やすことです。類連想語類語辞典を利用すれば、「こんな表現方法もあるのか!」と発見があります。

記事を作成するたびに、「キーワード 言い換え」と検索すると、時間のロスになってしまうでしょう。

連想語類語辞典の活用で一度に何十個単位で類語をインプットできるため、文章の上達スピードが早まります。

マインドマップ

マインドマップは、頭の中にある情報やアイデアを整理できるツールです。

読みやすい構成にするには、見出しの順番を考えて伝える情報を精査する必要があります。

記事作成のために集めてきた情報やアイデアは、たくさんあるはずです。膨大な知識を頭の中だけで整えようとすると混乱してしまうでしょう。情報を取捨選択するにはマインドマップの活用が有効です。

▼マインドマップの使い方

- ひとつのキーワードを中心に書く

- 中心のキーワードから枝を伸ばして、関連キーワードやアイデアを入力する

- キーワードの順番を入れ替えたり、追加や削除をして整理する

マインドマップは、Mind MeisterやLarkなどさまざまです。自分の使いやすいマインドマップを使ってみましょう。

Mind Meister:マップ3枚まで無料、シンプルで使いやすい

Lark:マップ無制限無料、テンプレート豊富で高機能

情報を整理する作業は、読者満足度の高い記事につながります。

記事の書き方7ステップ

記事の書き方7ステップは、次のとおりです。

- 読者の検索意図を理解する

- タイトルを決める

- 構成を考える

- リード文を書く

- 本文を書く

- まとめを書く

- 推敲する

記事の書く順番に正解はありません。ライティングに慣れていない方は、記事の作成に戸惑う場面も多いでしょう。Webライターを目指す方や初心者の方は、ぜひ参考にしてください。

1.読者の検索意図を理解する

記事の書き方1ステップは、読者の検索意図を理解することです。

検索意図は、読者があるキーワードで検索した目的

読者の検索意図を理解された記事は、ユーザーの悩みを解決できる質が高いコンテンツになります。読者のニーズを深堀りしていくと、必要な情報を収集してきて伝えるべき内容を精査できます。

読者ニーズを調べる方法は、以下のとおりです。

読者が気づいていない潜在ニーズの悩みを解決することも大切です。潜在ニーズがわからない場合は、Googleの検索上位の記事を参考にしてみてください。Googleの検索上位にある記事は、読者の検索意図を満たしているコンテンツと言えます。

検索意図を理解すると、記事全体に一貫性が生まれ、読者にとって満足度の高い内容に仕上がります。

2.タイトルを決める

記事の書き方2ステップは、表題を決めます。

タイトルを決めることで、記事の方向性が定まって必要な情報だけを調べられます。タイトルを決めていなければ、記事を書き終わったあとに「やっぱりこの情報はいらないか」と一部分を削除する場合もあります。

時間をかけて書いた箇所を消してしまうのは、作業の無駄になってしまいます。

事前にタイトルを決めておくと、文章を書いている際中にも、

「もっと魅力的なタイトルになるようないい表現ないかな?」

とよりブラッシュアップする時間にあてられるため、おすすめです。

記事の方向性がブレないように、本文を書きはじめる前にタイトルを決めておきましょう。

3.構成を考える

記事の書き方3ステップは「構成を考える」です。

記事を書く前に全体の構成を考える作業が大切です。

事前に構成を考えると、記事全体の流れや伝えたいポイントが整理されます。構成が作りこまれたコンテンツは、読者にとってわかりやすく読みやすい記事であることが大半です。

構成は、次の順番を意識するとスムーズに仕上がります。

- 読者の悩みと知りたいニーズを整理する

- どの順番で説明すれば伝わりやすいか

- 見出し(H2・H3)でどう表現すれば伝わりやすいか

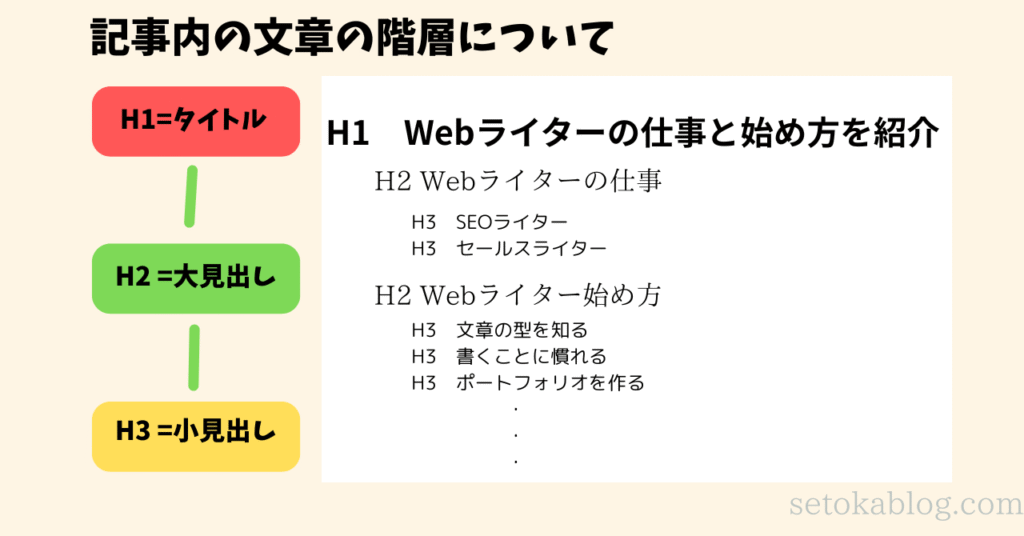

本文の構成はH2・H3の階層で作られます。H4以下の見出しもありますが、通常はH2・H3までで十分です。

H2H3は、HTMLの見出しタグ。HTMLでは文章の階層を示すために見出しタグが使用されます。

HTMLとは、Webページを作成するために基本的なマークアップ言語です。

構成を事前に決めておけば、スムーズに記事を書き進められるだけでなく、執筆時間の短縮やクオリティアップにもつながります。

ぜひ書く前に「構成作り」を習慣にしてみてください。

4.リード文を書く

記事の書き方4ステップは「リード文を書く」です。

リード文は、タイトルの次に目について読まれる重要な文章です。リード文で魅力的な表現ができていなければ、記事を読み進めてくれません。

リード文は、200〜300ほどの文字数で記事全体の要約を書きましょう。

魅力的なリード文を書くテンプレートは、以下のとおりです。

- 読者の悩みに共感する

- 権威性や実績など解決できる根拠を提示する

- 記事の内容や具体的な解決策を要約する

- 記事を読むベネフィットを伝える

- 最終的な結論を伝える

はじめは上記の型に当てはめながら執筆して、慣れてきたらテンプレートの順番を変えて書くと既視感がなくなります。

魅力的なリード文が書けると、読者の関心を引き、記事を最後まで読んでもらいやすくなります。記事全体の第一印象を左右する部分なので、ぜひ丁寧に作成しましょう。

5.本文を書く

記事の書き方5ステップは、いよいよ本文の執筆をしていきます。

本文を書く際は、文章の型「PREP法」の活用がおすすめです。

PREP法は、説得力のある簡潔な文章を作りたい場合の有効なフレームワークです。ビジネス文書やブログなど幅広い場面で活用されています。

PREP法は、以下の要素で成り立っています。

P:わたしは、卵が好きです。

R:さまざまな料理で活用できるからです。

E:ポテトサラダやスープ、とんかつなどのレシピに使えます。

P:卵の調理方法は、豊富なので飽きずに楽しめる食材です。

Webライター初心者でも、文章の型を取り入れれば誰でも読みやすい記事を作成できます。

6.まとめを書く

記事の書き方6ステップは、まとめを書きます。

まとめを書く際に意識するポイントは、次の2つです。

まとめでもう一度、記事の要点を抑えると読者の理解が深まります。箇条書きで簡潔に伝えるとよりわかりやすいです。

次の行動を促す一文を書くことも大切です。

記事を読んで理解しても、

このあと何をすればいいの?

どんなアクションを取ればいいの?

と困る方もいるため、最後まで読み手をサポートしましょう。

次の行動を促す一文は、以下の2点から選んでみてください。

最後だからと手を抜かず、読者が次の一歩を踏み出せるようにまとめ部分を丁寧に書きましょう。

7.推敲する

記事の書き方7ステップは、推敲です。

推敲は、よりいい文章にするために修正する作業です。記事を書き終えたら、必ず推敲する時間を設けましょう。

読者の立場になって記事を読み直すと、

などの確認ができます。

少し手間に感じるかもしれませんが、推敲していくと記事の質がグッとあがります。

記事を書き終わったあとは、疲れて判断力も下がっているため、一晩置いてから見返すことがおすすめです。推敲のチェックポイントは、読みやすい文章のコツを参考にしましょう。

納品前に確認すべきチェックポイント

案件を納品前に自分で最終チェックできるように、「読まれやすい文章のコツ」「記事の書き方」について要点をまとめました。ぜひ活用して記事をブラッシュさせていきましょう。

読みやすい書き方のコツをつかめばライティングスキルは上達する

ライティングスキルに自信がない方でも、読みやすい書き方のコツを意識することで、少しずつ伝わる文章が書けるようになります。

読みやすい文章のコツ6選を意識しながら記事を執筆してみてください。

- 結論を先に書く

- 一文の長さは60文字以内にする

- 文末表現を変える

- こそあど言葉を避ける

- 適度に箇条書きや表を使用する

- ひらがな7:漢字3の割合にする

最初は「うまく書けないな」と感じても大丈夫です。文章の基礎を知っておくと、自分でも見直しポイントが分かってライティングが楽しくなってきます。

コツコツと記事を書いていく中で、きっとあなたらしい文章が見つかりますよ。

ライティングをもっと学習したい方は、書籍『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』がオススメです!

コメント